| 立命館大学大学院薬学研究科・スポーツ健康科学総合研究所 教授 |

| 井之上 浩一 |

もくじ

1.はじめに

突然ですが、「CBD製品」について、皆様はご存じでしょうか。このCBD製品は、まだ十分に浸透しているとはいえませんが、その市場規模は世界的に急速に拡大しています。海外市場はすでに700億米ドルを超え、日本国内においても、2025年には800億円を超える市場に成長すると予測されています (1) 。しかし、日本の若い世代における認知度は、現時点ではまだ低いのが現状です。私たちが2021年に実施した学生アンケート調査の結果をご覧ください。

- 「あなたは、これまでにCBDについて聞いたことがありますか?」という質問に対し、「はい」と回答したのは1年生で10.0%、3年生で16.5%でした。

- 「あなたは、これまでにCBD製品について聞いたことがありますか?」という質問に対し、「はい」と回答したのは1年生で8.0%、3年生で10.4%でした (2) 。

これらの結果は、予想していたよりもかなり低い認知度を示しています。ただし、このアンケート実施後、学生の間でCBD製品 (特に美容液、ボディークリーム、シャンプーなどのコスメ製品) に関する話題を耳にする機会が増えてきました。この動向から、あと数年でCBD製品を見かける機会が格段に増加すると予想されます。そこで、本稿では、まだCBD製品についてよくご存じない方へ向けて、その概要を簡単に説明いたします。

2.CBDとは何か? (法規制の変更点を含む)

CBDとは、「カンナビジオール (Cannabidiol) 」の略称で、麻に含まれる天然カンナビノイドの一種です。アサ科アサ属の植物である麻、すなわち大麻は、英語では「Cannabis」と呼ばれ、「ヘンプ (Hemp) 」と「マリファナ (Marijuana) 」に分類されます。しかし、日本国内ではこれらを区別する法的な規制がないため、本稿では大麻という総称で扱います。

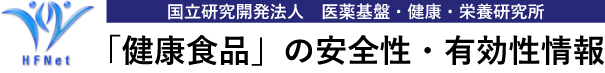

日本では、大麻という言葉に対し「ダメ、絶対!」と反射的に反応し、すべてが違法であると捉えられがちです。しかし、2024年12月12日に『大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正』が施行され、大麻由来の製品に関する規制の考え方が、「部位規制」から「成分規制」へと大きく変わりました (図1) 。

法改正の具体的な変更点

法改正以前 (2024年12月以前) は、大麻草の部位によって利用の可否が決められていました。例えば、成熟した茎は衣料やインテリア素材として、種子は七味唐辛子の原材料である「麻の実」として、古くから日本の生活の一部として利用されてきた歴史があります。しかし、2024年12月以降、大麻草自体の規制は存置しつつも、大麻由来の製品を製造するにあたり、大麻草のどの部位を原料として用いても問題なく、特定の成分の残留濃度が基準値を超えなければ、これまでと同様に日本国内での販売や利用が可能になりました。規制対象となった特定の成分とは、「Δ9-THC (テトラヒドロカンナビノール) 総量*」です。このΔ9-THC総量には、製品区分 (油脂及び粉末、水溶液、それ以外) に応じて、それぞれ残留限度値 (10 ppm、0.1 ppm、1 ppm) が設定されています (参考:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html) 。改めて申し上げますと、大麻を用いた製品 (例えば、サプリメント、オイル、パウダー、清涼飲料水、香粧品、菓子類など) は、どの部位から製造されたものでも、Δ9-THC総量が残留限度値を超えなければ、日本国内で合法的に販売、所持、使用、譲渡などができるようになりました。

CBDとΔ9-THCの規制について(誤解の解消)

重要な点として、大麻由来のカンナビノイドの中でもCBD自体は規制対象外です。そのため、CBDがどのくらい含まれていても、それ自体は問題ありません。ただし、「CBD製品だから」という理由だけで、Δ9-THCの残留限度値を超えても良いということにはなりません。CBD製品であっても、Δ9-THC総量が定められた残留限度値を超えないことが、日本国内で合法的に取り扱うための必須条件となります。

CBD製品の種類

CBD製品は、含まれる成分によって主に2種類に分けられます。

- アイソレート (Isolate) :高純度のCBDパウダーを指し、CBD以外のカンナビノイドはほとんど含まれていません。

- ブロードスペクトラム (Broad Spectrum) :天然から抽出されたCBDを主成分としつつ、Δ9-THC以外のカンナビノイド、テルペン、フラボノイドなども含んでいる製品です。

これらの製品は、含まれる成分の違いにより、効果や効能にも違いがあるといわれていますが、その詳細なメカニズムについてはまだ研究途上です。

*Δ9-THC総量 (mg/kg, ppm) = Δ9-THC量 (mg/kg, ppm) + 0.877× Δ9-THCA量 (mg/kg, ppm)

3.CBDの効果と安全性について

CBDの効果については、現在も多くの研究が進行中であり、その安全性情報や取り扱いに関する知識は非常に重要です。まず、安全性について、世界保健機関 (WHO) から発表されたクリティカルレビューでは、CBDはヒトにおける乱用や依存の可能性を示唆する効果がなく、公衆衛生上の問題となる根拠もないと報告されています (3) 。このことから、CBDは依存性や乱用、社会問題を引き起こす大麻成分ではなく、安全性を考慮して取り入れることについては否定的な見解はないと考えられています。しかし、CBDは体内で作用する成分であるため、使用にあたっては注意が必要です。様々なレビューで指摘されている使用上の注意点を以下に示します (表1)。

表1 CBD製品を使用する上での注意点

| 医薬品相互作用 | 代謝酵素の働きを阻害するなどにより、服用中の医薬品に影響を及ぼす (相互作用) 可能性があります。 |

| 服用を控えるべき方 | 妊婦、授乳中の方、肝疾患のある患者などは、CBDに対する感受性が高まる可能性があるため、服用を控える必要があります。 |

| ベイプ利用 | ベイプリキッド (電子たばこ) では、過度な加熱によりCBDの分解物が生じる可能性があるため、高温・長時間の利用は避けることが推奨されます。 |

| 保管・管理 | 意図せず子供が過剰摂取し、重篤な症状になった事例も報告されています。ご家族などが誤飲しないよう、製品は厳重に管理してください。 |

| 医師への相談 | 海外では難治性てんかんの治療薬「エピディオレックス」として処方されている例があります。そのため、てんかんなど、これらに関連する疾患や症状がある場合は、必ず医師と相談してください。 |

期待される作用とチル効果

一方で、CBDには睡眠障害の改善、痛みの緩和、不安に対する精神作用などが期待できるという研究結果も示されています (表2) (4) 。

これは、精神を活性化する効果を期待するエナジードリンクとは対照的です。CBDは、リラックス効果や気持ちを落ち着かせる「チル効果」、ストレスの緩和といった作用を持つと考えられています。

表2 CBDの効能について

| 効能・効果など | 作用について |

| 抗炎症作用 | 体内の炎症プロセスを抑制し、細胞の再生を促進する可能性がある。関節炎などにも有効との報告もある。 |

| 鎮痛作用 | 痛みの知覚を低減し、様々な種類の痛み (神経障害性疼痛、慢性疼痛など) を和らげる。 |

| 抗不安作用 鎮静作用 |

不安やストレスを軽減させる可能性がある。中枢神経系に対して鎮静作用を持ち、気分の改善やストレス軽減に役立つ。睡眠の改善に有効と報告されている。 |

| 抗酸化作用 | フリーラジカル消去作用を有する。 |

| 神経保護作用 | 神経系の損傷や編成を保護する可能性がある。アルツハイマー病などの予防に期待されている。 |

| 抗けいれん作用 | 難治性 (小児) のてんかん治療薬として米国では承認されている。 |

| *CBDの効能に関する規制は、主に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (薬機法) によって定められています。 | |

4.CBD製品の課題と今後の展望

これまで述べてきたように、CBD製品は様々な可能性を秘めていますが、一方で、Δ9-THCのような違法成分と常に隣り合わせであるという側面も理解しておく必要があります。この現状を踏まえ、販売者および消費者が留意すべき問題点と、今後の課題を提示します。

品質管理と分析に関する課題

まず、大きな課題としてCBD原料の品質管理が挙げられます。現在、日本では大麻草の栽培に対する規制が厳しいため、ほとんどのCBD原料は海外から輸入されています。しかし、海外の規制基準は日本の基準よりも緩いケースが多く、そのまま日本国内に輸入すると、Δ9-THCの残留限度値を超過し、違法製品となるリスクがあります。そのため、CBD原料は輸入前と輸入後の両方で、Δ9-THC総量の厳密な分析が欠かせません。

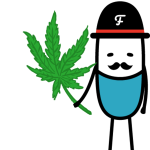

次に、その分析と品質管理自体の難しさです。図2に示すように、CBDとΔ9-THCは化学構造が極めて似ています。分子量も同じで物理化学的な性質も類似しているため、これらの成分を正確に判別して定量分析を行うことは非常に難しいのです。さらに、CBD原料は保管条件によってはΔ9-THCに化学変化したとする報告もあります(5) (6) 。これは、CBD製品に共存する添加剤の種類や、管理する温度・時間といった条件によって、予期せぬ化学反応が生じる可能性があることを意味します。

具体的なリスク

たとえば、基準値が10 ppmのCBDアイソレート粉末の場合、純度が100%に近い製品であっても、わずか0.001%の割合でΔ9-THCが残留したり、保管中にΔ9-THCに変換したりしただけで、違法な麻薬扱いになってしまいます。これは販売者にとって極めて深刻で、悩ましい問題です。したがって、CBD製品には、製造時に品質分析を徹底するだけでなく、消費期限を通じて品質が維持されるかを確認する安定性試験を実施することが強く求められます。

消費者が留意すべき点と環境整備

消費者側にも注意が必要です。CBD製品を個人的に海外から購入して日本国内に持ち込む (輸入する) 行為は、日本の法律に違反する可能性があります。また、消費者がCBD製品を高温で長時間保存していた場合にも、予期せぬ化学反応によるΔ9-THCへの変換が生じるリスクが考えられます。これらの課題を解決するためには、国が国内での検査体制を早急に整えることが必要です。そして、品質がしっかり担保されたCBD製品が開発・販売され、消費者が安心して利用できる環境を整備することが、今後の重要な課題となるでしょう。

参考資料

|

(1) Cannabidiol (CBD) Market Size, Share & Industry Analysis, By Source (Marijuana and Hemp), Application (Food & Beverages, Pharmaceuticals, Pet Care, Cosmetics, and Others), and Regional Forecast, 2024-2032, Fortune Business Insights |

|

(2) 大麻・CBD(カンナビジオール)製品に関する薬学生への意識調査―実態の把握と学生の意識のテキストマイニング分析― |

| (3) CANNABIDIOL (CBD) Critical Review Report, Expert Committee on Drug Dependence Fortieth Meeting, World Health Organization 2018 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/controlled-substances/whocbdreportmay2018-2.pdf) |

|

(4) Cannabidiol in Foods and Food Supplements: Evaluation of Health Risks and Health Claims. Nutrients. 2025 Jan 29;17(3):489. |

|

(5) Cannabidiol as the Substrate in Acid-Catalyzed Intramolecular Cyclization. Journal of Natural ProductsVol 83/Issue 10 (2020) |

|

(6) LC-MS/MS Assay for the Measurement of Cannabidiol Profiling in CBD Oil from Japanese Market and Application for Convertible Tetrahydrocannabinol in Acetic Acid Condition. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2022;70(2):169-174. |

井之上 浩一(いのうえ・こういち)略歴

1998年星薬科大学薬学部卒業、2004年同研究科博士(薬学)取得。ペンシルバニア大学・博士研究員、金城学院大学・助教、静岡県立大学・講師、立命館大学・准教授を経て現職。日本食品化学学会・理事、日本食品衛生学会・理事、大阪健康安全基盤研究所・評価委員など。